Isu Pemerintah Mengambil Alih BCA: Sejarah yang Masih Menyisakan Tanda Tanya

Isu mengenai pemerintah yang akan mengambil alih kembali Bank Central Asia (BCA) sempat menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Informasi ini beredar luas setelah muncul rumor bahwa Danantara, lembaga pengelola dana abadi milik negara, akan membeli 51% saham BCA. Rumor tersebut menyebar cepat dan langsung memicu ingatan kolektif terhadap sejarah krisis moneter, BLBI, serta divestasi yang dulu menyisakan banyak pertanyaan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, segera membantah isu tersebut dengan singkat. Meski begitu, bantahan ini tidak cukup untuk meredakan kegelisahan publik. Hal ini karena isu tersebut menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. BCA bukan hanya bank biasa, melainkan simbol kepercayaan publik, saksi dari krisis, dan korban dari kebijakan penyelamatan yang kontroversial.

Krisis Moneter dan Penyelamatan BCA

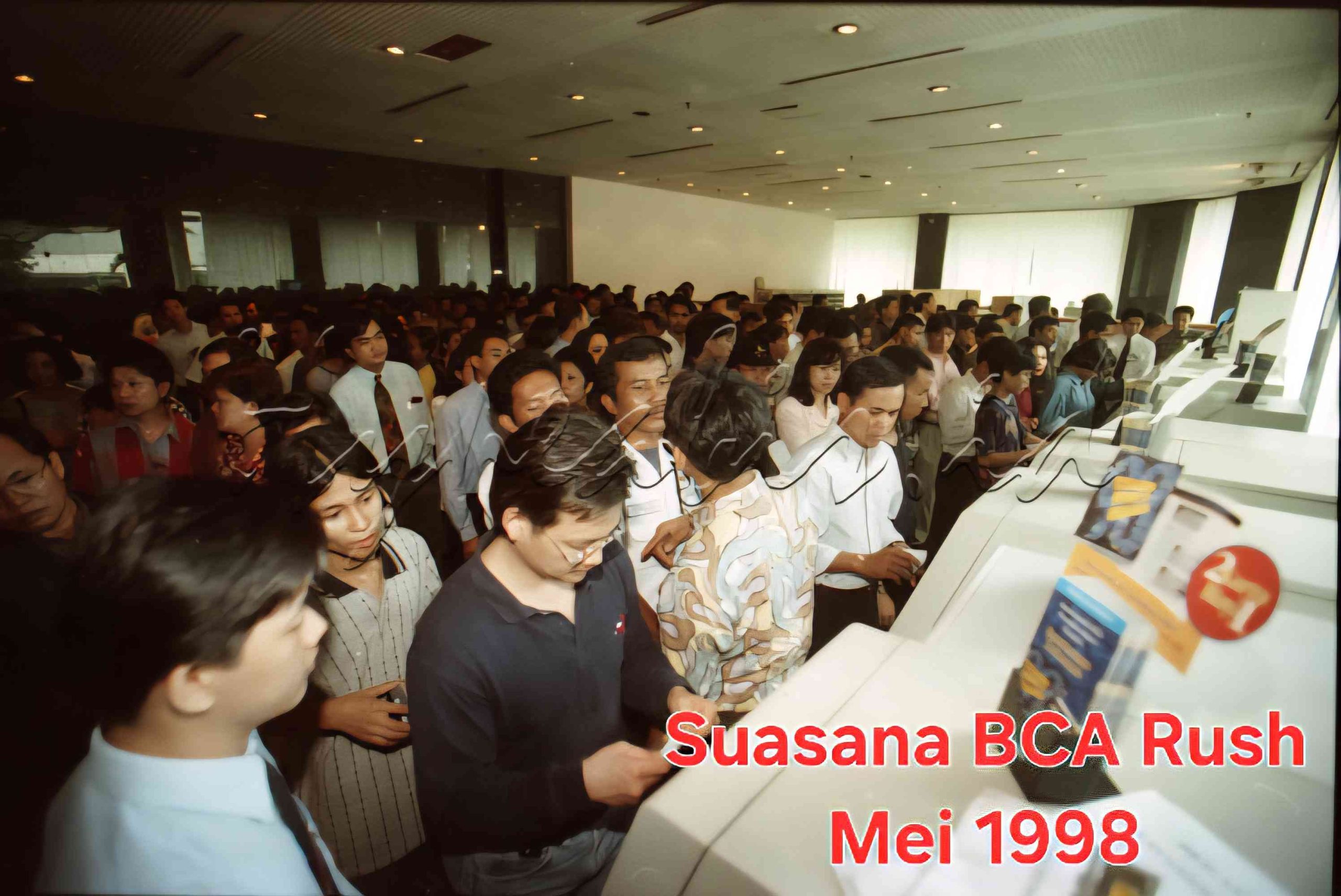

Pada tahun 1997-1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang hebat. Saat itu, BCA, yang merupakan bank swasta terbesar, mengalami rush besar-besaran. Nasabah panik menarik dana, sehingga likuiditas bank nyaris lumpuh. Untuk menyelamatkan situasi, pemerintah turun tangan melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang mengucurkan dana sebesar Rp31,99 triliun.

Sebagai gantinya, saham mayoritas milik Grup Salim disita oleh negara. Dengan demikian, BCA pun menjadi bank milik pemerintah dan masuk dalam program rekapitalisasi. Selain itu, BCA juga menerima Obligasi Rekapitalisasi senilai Rp60 triliun. Total dana negara yang masuk ke BCA saat itu mencapai Rp88 triliun, menurut pendapat mendiang Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Gus Dur.

Divestasi dan Kontroversi

Pada tahun 2002, pemerintah menjual 51% saham BCA kepada Farallon Capital seharga Rp10 triliun. Lima tahun kemudian, Farallon menjual sahamnya ke Grup Djarum, sehingga mereka menjadi pemilik dominan BCA hingga saat ini. Kwik Kian Gie menyebut penjualan ini sebagai “kerugian negara sebesar Rp78 triliun.” Ia mempertanyakan bagaimana mungkin aset yang diselamatkan dengan dana publik sebesar itu dijual dengan harga jauh lebih rendah.

Selain angka, divestasi BCA menjadi simbol kegagalan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian aset Salim Group yang awalnya Rp51,9 triliun (versi konsorsium lokal) diturunkan menjadi Rp20 triliun oleh PwC atas arahan IMF karena harus dijual cepat dalam kondisi pasar yang tertekan.

Rumor Danantara: Cermin dari Luka Kolektif

Ketika rumor akuisisi oleh Danantara mencuat, reaksi publik tidak hanya karena takut kehilangan BCA, tetapi karena ingatan lama kembali hidup. Ada kerinduan akan kejelasan, keadilan, dan rekonsiliasi atas proses divestasi yang dulu terasa tergesa dan tertutup.

Secara ekonomi, akuisisi 51% saham BCA oleh negara saat ini tidak masuk akal. Nilai pasar BCA sangat besar, dan pembelian kembali akan membebani fiskal secara ekstrem. Namun, secara simbolik, rumor ini mencerminkan kegelisahan bahwa negara belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya.

Pelajaran dari BCA: Etika, Narasi, dan Kedaulatan

Kasus BCA mengajarkan bahwa penyelamatan ekonomi tidak cukup hanya dengan bailout dan restrukturisasi. Ia harus disertai dengan:

- Transparansi penuh dalam pengelolaan aset publik

- Audit historis independen untuk menuntaskan bab yang belum selesai

- Pendidikan publik agar generasi muda memahami pentingnya kedaulatan ekonomi

- Forum rekonsiliasi ekonomi, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyembuhkan

Dampak Terhadap Kebijakan Ekonomi Saat Ini

Jejak kasus BCA masih terasa dalam kebijakan ekonomi kontemporer. Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam menjual aset strategis, dan lebih fokus pada konsolidasi BUMN. Danantara sendiri lahir sebagai respons terhadap kebutuhan tata kelola aset negara yang lebih transparan dan profesional. Penanganan krisis keuangan kini lebih menekankan pada akuntabilitas, bukan sekadar penyelamatan instan.

Penutup: Dari Misteri ke Pelajaran Bangsa

BCA bukan sekadar bank. Ia adalah simpul kepercayaan publik, saksi sejarah, dan cermin dari cara negara memperlakukan aset strategis. Meskipun isu Danantara telah dibantah, ia berfungsi sebagai pengingat bahwa luka lama belum sepenuhnya sembuh, dan bahwa bangsa ini masih berutang penjelasan kepada rakyatnya.

Jika kita ingin membangun ekonomi yang sehat, maka kita harus mulai dari kejujuran sejarah. Karena pemulihan sejati bukan hanya soal neraca, tapi soal narasi.