Malam yang Penuh Ketakutan

Malam sudah menjelang ketika saya tiba dengan ojek online di kawasan Jalan Wijayakusumah II di Tangerang Selatan. Sekitar 10 menit dari stasiun Pondok Ranji. Acaranya malam itu nonton bareng film berbahasa Spanyol dari Argentina. Yuk kita bahas filmnya.

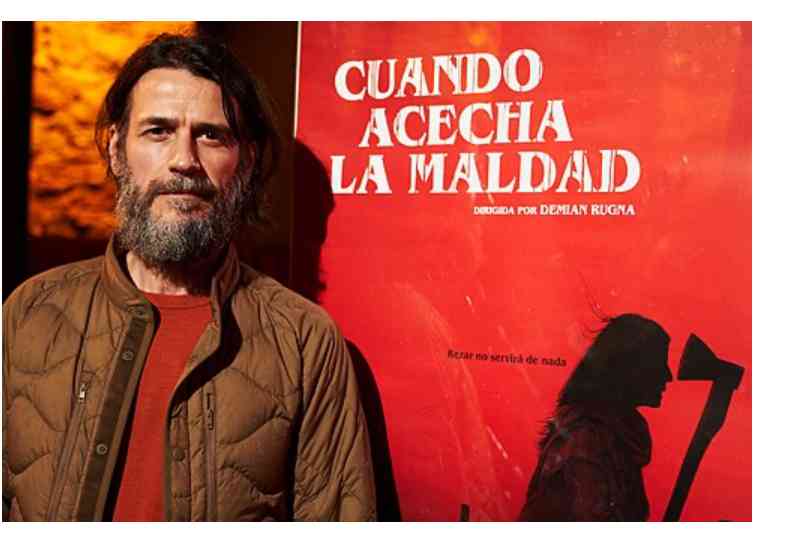

Kegelapan tidak selalu datang dari kota besar. Kadang ia berjalan perlahan di antara kandang hewan dan pepohonan yang melambai tenang. Itulah yang dilakukan Demin Rugna lewat film Cuando acecha la maldad, sebuah kisah yang membawa teror kembali ke tanah—secara harfiah. Di pedesaan Argentina yang jauh dari hiruk pikuk kota besar, dua bersaudara menemukan seorang pria yang membusuk namun belum mati. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan bau busuknya seperti berasal dari neraka. Tapi tak ada yang datang dengan salib atau doa Latin. Di sini, iman sudah terlalu lelah untuk dipercaya.

Teror Tanpa Eksorsisme

Rugna tidak menawarkan eksorsisme yang indah atau kemenangan moral yang menyenangkan. Tidak ada pendeta gagah yang mengusir setan dengan air suci. Ia malah memperlihatkan masyarakat yang tidak tahu harus percaya pada siapa. Negara absen, agama redup, dan komunitas terpecah oleh rasa takut. Maka ketika “kejahatan” itu bangkit, yang tersisa hanyalah manusia yang saling mencurigai satu sama lain. Dalam dunia Rugna, iblis tidak perlu turun dari langit—cukup biarkan manusia kehilangan rasa percaya, dan semuanya akan terbakar dengan sendirinya.

Film ini seperti alegori yang menampar. Ia tidak bicara tentang setan, tetapi tentang bagaimana kejahatan tumbuh ketika hukum tak lagi punya makna dan empati mati di tengah lumpur. Di desa itu, setiap orang sibuk melindungi diri sendiri; tidak ada yang berani memikul dosa bersama. Seperti dunia kita, bukan?

Pedalaman sebagai Cermin Bangsa

Rugna dengan cerdas menempatkan ceritanya di pedesaan Argentina, wilayah yang sering terlupakan oleh narasi kota besar Buenos Aires. Ia seperti ingin berkata: di balik padang rumput yang indah itu, ada kebusukan yang pelan-pelan menggerogoti akar bangsa. Petani, buruh, hingga tuan tanah—semua punya luka sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya jahat, tapi juga tak ada yang sungguh-sungguh baik.

Mungkin di situlah horor sejatinya. Kejahatan di film ini tidak datang dengan tawa mengerikan atau wajah berlumur darah; ia datang lewat diam, lewat ketakutan kolektif yang menular seperti penyakit. Film ini tak memberi kita ruang untuk bersembunyi, karena kamera Rugna selalu dekat—menyorot wajah yang letih, kuku yang kotor, atau mata anak kecil yang sudah tahu terlalu banyak.

Kekerasan yang Jujur

Secara sinematik, Rugna memperlakukan kekerasan dengan jujur. Tidak ada dramatisasi berlebihan. Setiap darah yang muncrat terasa nyata, bukan karena efek komputer, tapi karena maknanya. Kekerasan di sini bukan sekadar tontonan; ia adalah akibat dari keputusan moral yang gagal. Gaya pengambilan gambarnya kasar namun puitis—kamera sering bergerak goyah, tapi justru itu yang membuat kita merasa ikut terperangkap dalam dunia yang runtuh perlahan.

Sinematografi film ini punya warna dingin dan muram, nyaris tanpa cahaya hangat. Pedesaan Argentina tampil seperti tempat tanpa masa depan, dengan langit yang terlalu rendah dan tanah yang terlalu lembap. Musiknya jarang terdengar, tapi ketika muncul, ia seperti bisikan dari bawah tanah. Semua itu menciptakan atmosfer yang memerangkap: kita tidak bisa keluar sampai film selesai.

Kejahatan yang Kita Biarkan Hidup

Mungkin pesan tersirat Rugna sederhana tapi menyakitkan: kejahatan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri manusia yang menolak bertanggung jawab. Di film ini, setiap tokoh mencoba menutupi kesalahan mereka dengan cara berbeda, dan justru itulah yang membuat bencana semakin besar. Tak ada pahlawan, tak ada akhir bahagia. Hanya kesadaran bahwa “kita semua ikut bersalah.”

Kekuatan Cuando acecha la maldad terletak pada keberaniannya untuk tidak menutup cerita dengan moralitas palsu. Tidak ada ayat suci yang dibacakan, tidak ada cahaya putih dari langit. Film ini berhenti di titik paling manusiawi—ketika seseorang hanya bisa menatap kehancuran tanpa mampu berbuat apa-apa.

Dan mungkin di situlah refleksi kita. Betapa sering kita membiarkan “kejahatan kecil” hidup di sekitar kita: korupsi kecil, dusta kecil, ketidakpedulian kecil. Kita tahu itu salah, tapi kita diam. Sampai suatu hari, semua itu membusuk dan bangkit dalam bentuk yang tak bisa lagi kita kendalikan.

Penutup: Dunia yang Kehilangan Doa

Pada akhirnya, Cuando acecha la maldad bukan sekadar film horor; ia adalah elegi untuk dunia yang kehilangan doa. Sebuah kisah tentang dua saudara yang berlari, bukan dari iblis, tapi dari dosa kolektif yang menumpuk selama bertahun-tahun.

Demin Rugna memperlihatkan bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah kerasukan, melainkan kesepian di tengah bencana—ketika bahkan Tuhan pun tidak menjawab panggilanmu.

Dan ketika layar menjadi gelap, kita mungkin akan bertanya pelan:

“Kalau kejahatan itu datang ke desaku malam ini… apakah aku masih punya keberanian untuk percaya?”