Kebiasaan Fotokopi dan Budaya Gratisan di Indonesia

Sebagian besar dari kita mungkin masih ingat masa kuliah, ketika uang bulanan terbatas dan harga buku terasa seperti kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mahasiswa dari keluarga kaya. Di meja kampus, buku-buku tebal berbahasa Inggris sering kali terpajang di toko resmi dengan harga ratusan ribu rupiah. Sementara itu, mahasiswa yang sedang memikul beban ekonomi sulit untuk membelinya. Solusi yang sering dipilih adalah fotokopi. Satu buku tebal yang aslinya harganya jutaan bisa dibawa pulang dengan biaya hanya dua puluh ribu rupiah. Meski memiliki tanda air hitam putih, halaman yang kadang miring, atau lem yang mudah rusak jika terkena hujan, waktu itu rasanya wajar. Kami menganggapnya sebagai bagian dari “trik bertahan hidup mahasiswa”.

Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merenung. Bukankah ini bentuk pelanggaran hak cipta yang paling telanjang? Buku tersebut ditulis oleh orang, diterbitkan melalui proses panjang, lalu begitu saja kami gandakan tanpa izin. Bahkan, di kampus yang seharusnya mengajarkan tentang hukum dan hak cipta, dosen sering berkata: “Buku aslinya susah dicari, fotokopian saja cukup.” Di kelas, kita diajarkan tentang kejujuran dan keadilan, tapi karena kebutuhan ekonomi, kita tetap membuka halaman-halaman fotokopi yang buram. Ada semacam ironi di sini: kita bangsa yang bangga menyebut diri paling religius, tapi untuk hal sederhana seperti membayar karya orang lain, sering pura-pura tidak tahu.

Kasus Mi Gacoan dan Masalah Royalti

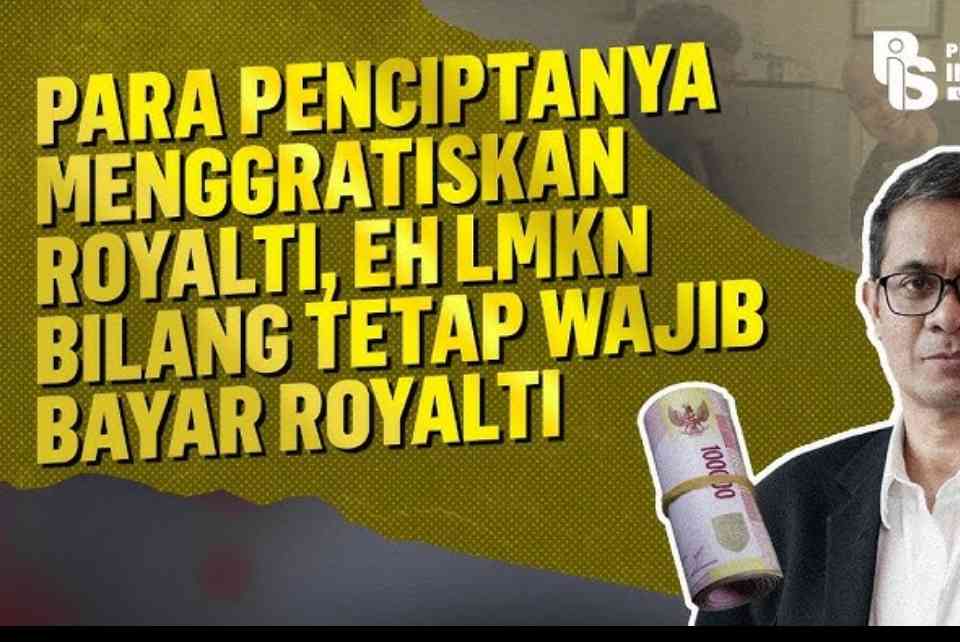

Lalu datanglah berita tentang restoran Mi Gacoan. Restoran mie pedas yang kini menjamur di mana-mana, tempat anak-anak muda nongkrong, tertawa, dan berlomba naik level cabai. Siapa sangka, di balik kepulan asap mie, ada kasus royalti yang menyeret nama mereka sampai ke kepolisian. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menuntut pembayaran royalti karena lagu-lagu yang diputar di gerai Mi Gacoan tidak pernah dibayar haknya. Jumlahnya fantastis: dua miliar lebih. Orang pun riuh. Ada yang membela, bilang: “Masa cuma muter lagu didenda dua miliar?” Ada yang mencibir: “Lho memangnya gratis nyanyi? Itu kan karya orang.”

Di sini kita melihat wajah nyata Indonesia. Di Jepang, ada JASRAC—Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers. Lembaga ini sangat ketat. Bahkan kafe kecil atau salon pinggir jalan yang memutar musik harus melaporkan daftar lagu yang diputar dan membayar royalti sesuai aturan. Tidak ada kompromi. Hasilnya, musisi bisa hidup dari karyanya. Lagu yang diciptakan sekali bisa terus menghidupi mereka puluhan tahun. Bahkan ada cerita musisi Jepang yang meskipun sudah pensiun dari panggung, tetap mendapat pemasukan layak dari royalti, cukup untuk hidup tenang di usia senja.

Norwegia pun sama, meski bukan di bidang musik. Negeri itu dikenal dengan sistem royalti sumber daya alam. Semua perusahaan minyak dan gas wajib menyetor sebagian besar hasilnya ke negara. Uangnya tidak dibiarkan menguap, melainkan ditabung dalam Government Pension Fund Global—dana abadi yang kini nilainya lebih dari seribu tujuh ratus miliar dolar AS. Bayangkan, satu negara kecil di Skandinavia punya tabungan yang bisa membiayai kesehatan, pendidikan, dan pensiun warganya sampai beberapa generasi ke depan. Itu juga bentuk royalti—hasil dari sumber daya yang diolah, dikembalikan untuk rakyat.

Kontras dengan Indonesia

Sangat kontras dengan Indonesia. Kita punya tambang emas, gas, batu bara, minyak, nikel, tapi selalu terdengar cerita bahwa hasilnya tidak pernah benar-benar sampai ke rakyat. Pajak bocor, izin tambang misterius, dan yang kaya semakin kaya. Royalti seolah hanya ada di atas kertas, ada tapi samar. Kita dengar istilahnya, kita tahu harusnya dibayar, tapi entah menguap ke mana jalurnya. Sama seperti kasus Mi Gacoan: dibayar, iya; masuk ke pencipta lagu, belum tentu.

Hingga saat ini sebagian besar kita mungkin tidak pernah punya perasaan “malu” walau sadar dulu belajar pakai buku fotokopian. Waktu itu kita merasa itu perkara kecil. Tapi hari ini, ketika melihat musisi Indonesia kesulitan hidup, ketika melihat penulis kita jarang bisa hidup dari karyanya, saya paham bahwa budaya “ambil saja, toh gratis” sudah tertanam sejak lama. Dari buku kuliah, musik di kafe, sampai tambang emas di Papua. Kita menganggap karya orang lain bisa dipakai tanpa bayar. Dan kita berdalih: ini demi rakyat kecil.

Budaya Gratisan dan Kesadaran

Ada yang bilang bahwa di Indonesia, masalah royalti ini bukan sekadar hukum, tapi budaya. Kita masih menganggap karya bukan sesuatu yang harus dihargai dengan uang. Kita terbiasa menerima ceramah gratis di masjid, khutbah gratis di gereja, pengajian gratis di kampung. Itu bagus untuk spiritualitas. Tapi masalahnya, pola pikir itu merembes ke bidang lain: musik dianggap harus gratis, buku dianggap boleh difotokopi, film dianggap boleh dibajak. Maka jangan heran kalau industri kreatif kita sulit maju.

Perbedaan dengan Negara Lain

Di Norwegia, royalti minyak dan gas ditarik dengan disiplin tinggi, lalu dikelola secara transparan. Tidak ada cerita uangnya tiba-tiba hilang. Semua rakyat bisa melihat laporan dana abadi mereka secara online. Bahkan ada aturan ketat: dana itu tidak boleh dipakai seenaknya oleh pemerintah, hanya sebagian kecil yang boleh dipakai setiap tahun, sisanya ditabung untuk masa depan. Itu cara mereka menjaga generasi mendatang.

Di Jepang, JASRAC memang sering dikritik terlalu ketat. Banyak orang bilang mereka seperti polisi musik, selalu memantau. Tapi pada akhirnya, justru karena ketat itulah musisi bisa terlindungi. Ketat bukan berarti buruk, selama uangnya benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Masalah di Indonesia

Di Indonesia, masalahnya justru sebaliknya. Kita longgar di hulu, tapi ribut di hilir. Orang bebas memutar lagu tanpa izin, tapi ketika ada tagihan, publik heboh dan merasa dizalimi. Padahal kalau dari awal ada sistem jelas, semua bisa berjalan tenang. Yang jadi persoalan adalah: apakah uang yang ditarik benar-benar sampai ke pencipta, atau berhenti di kantong pejabat yang kebetulan memegang stempel?

Kesadaran dan Perubahan

Saya percaya, masalah royalti ini adalah cermin dari kedewasaan bangsa. Kalau kita masih suka memfotokopi buku tanpa rasa bersalah, kalau kita masih asik nonton film bajakan di situs gelap, kalau kita masih ribut karena restoran dipaksa bayar royalti, maka artinya kita belum dewasa menghargai karya. Kita masih melihat karya sebagai barang gratisan.

Padahal ironis, kita suka bangga dengan label “paling religius”. Kita hafal doa, rajin ibadah, tapi untuk hal sesederhana membayar karya orang saja masih berat. Bukankah menghargai jerih payah orang lain juga bagian dari nilai moral dan agama? Seharusnya orang yang religius justru paling peduli dengan hak cipta, karena itu menyangkut keadilan.

Harapan untuk Masa Depan

Jadi mengapa di Indonesia kita masih bingung, masih merasa berat hati, masih sibuk mencari alasan?

Mungkin jawabannya ada pada budaya fotokopi yang sudah terlalu lama mendarah daging. Dari kelas kuliah sampai warung kopi, dari acara hajatan sampai kampanye politik, musik selalu gratis. Buku selalu ada versi bajakan. Film selalu bisa ditonton lewat link rahasia. Kita terbiasa hidup dengan gratisan, dan akhirnya merasa aneh kalau tiba-tiba ada tagihan.

Tapi suatu saat kita harus berubah. Kalau tidak, industri kreatif kita akan selalu jalan di tempat. Musisi kita hanya terkenal di YouTube tapi miskin di rumah. Penulis kita hanya viral sebentar, lalu kembali bekerja kantoran. Sementara pejabat kita yang memegang stempel royalti tetap bisa makan enak dan berfoto sambil tersenyum.

Royalti seharusnya sederhana: hak yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka. Bukan untuk dipersulit, bukan untuk dipermainkan. Kalau Jepang bisa rapi, kalau Norwegia bisa disiplin, kenapa kita tidak bisa? Jawabannya ada pada kita sendiri—apakah kita mau berhenti menganggap karya orang lain gratis, dan mulai belajar membayar dengan adil.

Mungkin nanti, kalau kita sudah bisa membayar musik dengan tenang, kalau kita sudah rela beli buku asli meski harganya lebih mahal, kalau kita sudah percaya bahwa uang royalti benar-benar sampai ke tangan pencipta, barulah bangsa ini bisa disebut benar-benar dewasa. Selama itu belum terjadi, royalti akan tetap terasa seperti kata yang ada tapi tiada. Lalu apa nasib UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta!