Kekuatan Narasi dalam Budaya Populer

Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital dan emosional, persaingan pengaruh tidak lagi hanya dimainkan melalui senjata atau diplomasi. Kini, pengaruh juga masuk melalui film, lagu, game, dan novel. Budaya populer yang digemari masyarakat luas telah menjadi arena baru bagi operasi intelijen — bukan dengan senjata, namun dengan narasi yang dibalik kamera. Film-film seperti James Bond, Mission Impossible, Homeland hingga Jack Ryan bukan hanya sekadar hiburan. Mereka merupakan bagian dari operasi pengaruh untuk menciptakan citra, membentuk opini, dan mengukuhkan suatu bangsa lewat cerita.

Soft Power, Narasi, dan Imajinasi

Konsep soft power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye menjelaskan bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh senjata atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan mempengaruhi negara lain secara halus melalui budaya, nilai, dan daya tarik. Ciri khas soft power biasanya mengandalkan daya tarik, bukan paksaan, lebih bersifat persuasif serta dilakukan melalui diplomasi budaya, pendidikan, media, dan kerjasama internasional. Di sinilah film menjadi medium yang sangat efektif. Sebagai bagian dari budaya pop global, film menjangkau audiens lintas negara dan kelas sosial, mempengaruhi cara mereka melihat dunia — dan lebih penting lagi, bagaimana mereka melihat negara pembuatnya.

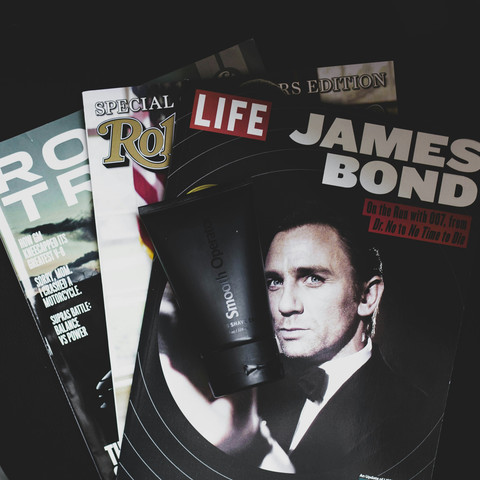

Contoh Klasik: Inggris dan James Bond

Inggris adalah contoh klasik bagaimana budaya pop bisa mengangkat citra sebuah institusi intelijen menjadi simbol kekuatan nasional. Tokoh James Bond, ciptaan Ian Fleming, seorang agen intelijen MI6, telah menjadi ikon yang sangat berjasa dalam menanamkan kesan bahwa Inggris adalah negara yang elegan, canggih, dan relevan dengan kondisi geopolitik dunia. Dari martini, Aston Martin hingga teknologi spionase terbaru, seri James Bond merupakan wujud dari pembentukan narasi non-militer yang berhasil. Bahkan dalam pembukaan Olimpiade London 2012, Ratu Elizabeth II turut berperan dalam sketsa James Bond yang menandakan bahwa narasi ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi bagian dari identitas nasional.

Amerika Serikat dan CIA dalam Film

Amerika Serikat memiliki pendekatan berbeda dalam menggunakan intelijen sebagai bagian dari citra negaranya. CIA telah lama hadir dalam berbagai bentuk di layar lebar: dari agen patriotik seperti Jack Ryan, Tony Mendez, dan Ethan Hunt, hingga tokoh kompleks seperti Jason Bourne yang mempertanyakan sistem. Tidak berhenti di situ, beberapa film juga didukung oleh CIA, mulai dari konsultasi teknis hingga akses lokasi, data, dan dalam beberapa kasus, pengaruh skenario agar citra CIA tetap positif di layar lebar.

Film Argo yang dibintangi Ben Affleck mengisahkan operasi penyelamatan enam diplomat di Iran oleh agen CIA Tony Mendez. Film ini mendapatkan akses untuk syuting di markas CIA di Langley, dengan naskah yang diberi masukan serta persetujuan oleh CIA. Selain itu, film ini juga menonjolkan peran heroik CIA, dengan detail yang dikompromikan demi memperkuat pesan tersebut. Film lain seperti Homeland yang dibintangi Claire Danes juga rutin berkonsultasi dengan CIA, mendatangi Langley, serta menggunakan konsultan yang terkait langsung dengan agensi demi meningkatkan realisme cerita serta memperbaiki citra CIA di mata publik. Inilah perbatasan antara soft power dan propaganda: ketika narasi tidak lagi netral, tapi diarahkan untuk membentuk opini publik — baik di dalam negeri maupun global.

Potensi Indonesia dalam Pembentukan Narasi

Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk mengangkat dunia intelijen dan diplomasi ke dalam ranah budaya pop, namun sejauh ini belum banyak dimanfaatkan secara strategis. Film-film seperti 22 Menit, Night Bus, hingga Merah Putih Memanggil mulai menyentuh wilayah ini — khususnya yang terakhir, yang memperlihatkan kemampuan TNI dalam operasi pembebasan sandera di luar negeri. Meskipun fokus utamanya pada aksi militer, film tersebut menyiratkan kehadiran sistem informasi, koordinasi intelijen, dan kepemimpinan strategis dalam menghadapi krisis.

Namun semua itu masih cenderung menekankan fisik dan patriotisme, belum sampai pada tingkat pengolahan narasi yang membentuk wibawa intelijen nasional. Belum ada “ikon” intelijen Indonesia yang hadir di layar secara konsisten dan mewakili kecerdasan khas bangsa ini: membumi, taktis, dan tenang bekerja di balik layar. Padahal, Indonesia memiliki banyak cerita otentik, seperti operasi intelijen di masa konflik, pengamanan wilayah perbatasan, misi perlindungan diaspora, operasi intelijen politik hingga diplomasi gelap yang melibatkan agen sipil dan militer. Semua ini bukan sekadar aset sinematik, tapi peluang membentuk persepsi global tentang Indonesia sebagai negara yang cerdas, strategis, dan berwibawa.

Sinergi untuk Membangun Narasi Baru

Untuk mewujudkan ini, dibutuhkan sinergi antara sineas, pemerintah, dan komunitas strategis seperti BIN, Kemlu, Kemenpar, Kemenkraf, hingga Kemenbud sekaligus pelaku budaya lokal. Narasi intelijen Indonesia tidak harus “Bond-style”, tapi bisa hadir dalam bentuk yang khas, membumi, dan berakar pada identitas nasional.

Dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh persepsi, narasi adalah kekuasaan. Intelijen bukan hanya bergerak di ruang gelap, tapi juga di layar bioskop, di platform digital, dan di benak generasi muda yang menyerap budaya pop sebagai bagian dari realitas. Jika negara-negara besar telah menjadikan film sebagai arena pembentukan narasi, maka Indonesia perlu berhenti menjadi penonton. Saatnya membangun cerita sendiri agar dunia tidak hanya mengenal kita dari berita, tapi juga dari narasi yang kita pilih untuk ceritakan.